フィラリア症とは蚊を媒介にフィラリアが体内に寄生することで発症する病気です。

フィラリア症に感染するとフィラリアが肺や心臓に住み着き、犬の体調に悪影響を及ぼします。

フィラリア症は飼育環境や地域などを問わず、すべての犬が感染するリスクがあります。

OL・ホステス・ペットライターの3つの顔を持つ。

実家住まいであり、現在は両親と愛犬のダックスフンドと仲良く暮らしている。

小型犬の飼育経験が多く、小型犬ならではの悩みや病気に関する知識も豊富。

調理師免許も持ち、休日には愛犬のご飯を手作りする一面も。

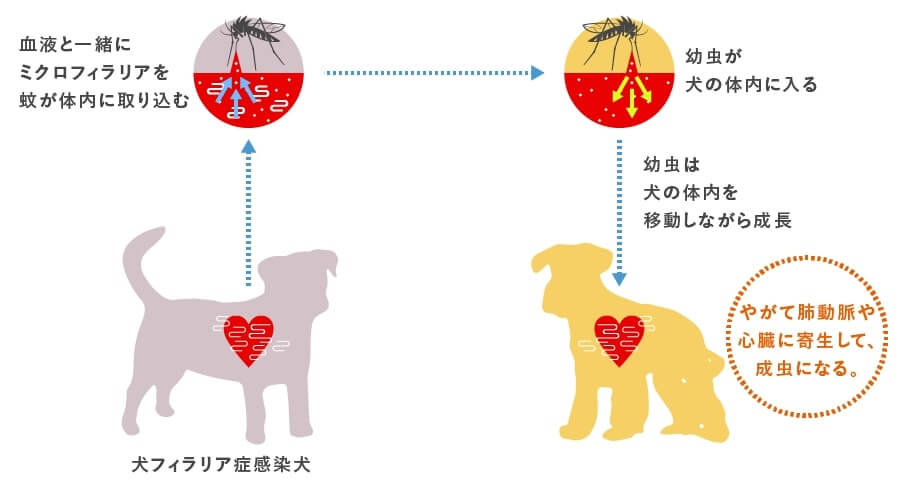

フィラリアの感染経路

フィラリア症はフィラリアに寄生された蚊に吸血されることで感染します。

フィラリア症の感染メカニズムは、次の通りです。

2、蚊の体内で感染力を持つ感染幼虫へと成長

3、蚊が別の犬を吸血した際に犬の体内へフィラリアが寄生

4、犬の体内で成虫へと成長し、フィラリア症を発症

フィラリア症の感染は1~4を繰り返すことで拡大します。

犬のフィラリア症の症状

犬にフィラリアが寄生してもすぐに体調に悪影響がでるわけではありません。

感染初期は無症状なことが多く、重症化すると肺や心臓に悪影響が出始めます。

何年もかけて病気が進行するため、犬が体調を崩した時に初めて知ることも多い病気です。

犬のフィラリア予防

フィラリア予防は一般的にフィラリア予防薬で行います。

予防を行えばフィラリア症の感染を防ぐことができますが、予防をしていない場合は90%以上の確率でフィラリア症を発症します。

フィラリア予防をしていない犬は感染率が高く、命に関わる病気なので愛犬を守るためにもフィラリア予防は行いましょう。

フィラリア検査は必須

フィラリア予防を行う際には、フィラリア検査を受けてから始めましょう。

感染犬にフィラリア予防薬を投薬してしまうと、ショック症状などの副作用が出る可能性があります。

適切にフィラリア予防を行うためにも、フィラリア検査は必ず受けましょう。

フィラリア症に感染した場合

愛犬がフィラリア症に感染した場合は、早急に治療が必要です。

フィラリア症によってダメージを受けた肺や心臓はもとの状態に戻ることはないため、病気の進行が進むほど愛犬への負担が大きくなります。

治療方法はいくつかありますが、愛犬の体調や年齢、病気の進行度によって異なるため、獣医師と相談して判断しましょう。

犬のフィラリア症は予防できる病気

フィラリア症は愛犬の命を危険にさらしてしまう、とても恐ろしい病気です。

症状の進行しすぎると命が助からないこともあります。

また、フィラリア症によって受けたダメージはもとの状態に戻ることはなく、治療をしても悪影響がでてしまうこともあります。

しかし、フィラリア症は予防を使うことで、避けられる病気です。

愛犬の命を守るためにも、フィラリア予防は行いましょう。