1位

レボチロキシン

レボチロキシン

1箱:2,650円~

2位

チロノーム

チロノーム

1本:3,650円~

3位

メルカゾールジェネリック(メチマゾール)

メルカゾールジェネリック(メチマゾール)

1箱:3,650円~

4位

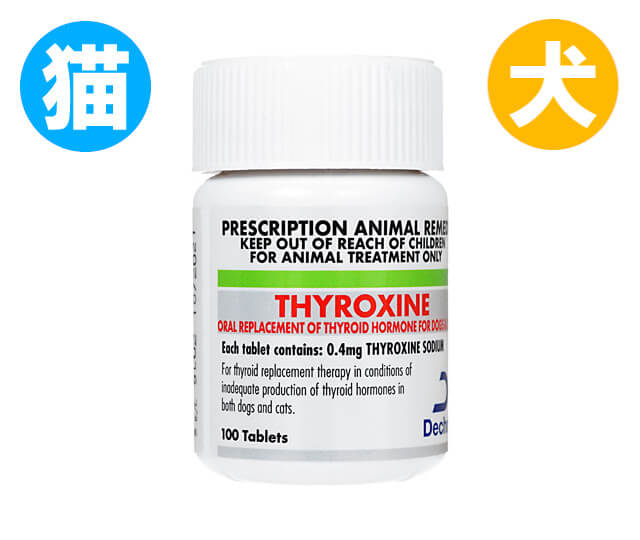

チロキシン

チロキシン

1本:3,600円~

5位

メチマゾールスポットオン猫用

メチマゾールスポットオン猫用

1箱:9,400円~

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

甲状腺はノドに存在する臓器で、動物が生きていくために必要なホルモンを作り出しています。

ここから分泌される「甲状腺ホルモン(T3、T4)」は、全身の代謝に関わるホルモンです。

しかし、こうした甲状腺ホルモンの異常により病気を引き起こされることがあります。

「甲状腺機能低下症」は、甲状腺ホルモンの分泌が低下することで発症する病気です。

ホルモン量が不足することで、全身のはたらきが衰えてしまいます。

同じようなホルモンの異常が起こる「橋本病」という病気がありますが、甲状腺の病気に悩まされるのは人間だけではありません。

甲状腺機能低下症は犬や猫、特に年をとった犬がかかりやすい病気の1つです。

甲状腺ホルモンは、からだの代謝を促すはたらきがあるホルモンです。

ちなみに代謝とは動物が食事から摂取した栄養素を使って、エネルギーを生み出すことを言います。

こうした甲状腺ホルモンの分泌が悪くなってしまう甲状腺機能低下症では、さまざまな症状が現れます。

・元気がなくなり、無気力になる

・寒さに弱くなる

・体重が増える

・繁殖力の低下

・徐脈(心拍数が少ない)

・左右対称の脱毛症状

・皮膚がむくみ、ブヨブヨした状態になる

・便秘

など

特徴的な症状としては「悲劇的顔貌」と「ラットテール」があります。

悲劇的顔貌は顔のむくみにより皮膚が垂れ下がってしまい、悲しそうな表情に見える皮膚症状です。

一方のラットテールは、尻尾の毛が全て抜け落ちてネズミの尻尾のような状態になることを言います。

ですがこのような見た目の変化は必ず起こる訳ではありません。

甲状腺機能低下症を発症した犬や猫に最も多いのは、活動性の低下です。

ご家庭のペットがいつもより元気がなく、寝てばかりいるなどの異変が見られた時は甲状腺機能低下症の疑いがあります。

調子が悪いのは年のせいだと思っていたら、甲状腺機能低下症を発症していたということも少なくないので注意しましょう。

甲状腺機能低下症は一般的に中年齢(4~10才)の犬への発症が多い病気であり、性別による差はありません。

加えて、次のような犬種に多く見られるという特徴もあります。

・ゴールデンレトリバー

・柴犬

・ブルドッグ

・プードル

・ドーベルマン

・ボクサー

など

なお小型犬や猫に甲状腺機能低下症が発症することはまれだと言われます。

甲状腺機能低下症が重症化すると、粘液水腫性昏睡という症状が見られることがあります。

治療をせずに放置してしまった場合に、ごくまれに出てくる症状です。

からだが著しく弱ってしまい、治療をしても多くの場合において死亡してしまうと言われています。

粘液水腫性昏睡は特にドーベルマンに見られることが多く、最悪の事態を回避するには飼い主さんがいち早くペットの異変に気づくしかありません。

犬や猫の甲状腺機能低下症の原因は、大きく3つに分かれます。

原発性 : 甲状腺そのものに起きた異常が原因

二次性 : 脳下垂体の異常が原因

三次性 : 視床下部の異常が原因

原因が3つに分かれるのは、甲状腺ホルモンが分泌されるまでのメカニズムにあります。

はじめに説明したように甲状腺機能低下症は、甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンが少なくなってしまう病気です。

ですが甲状腺ホルモンの分泌は、甲状腺だけで調節されている訳ではありません。

脳には視床下部、下垂体という部位があり、これらは甲状腺ホルモンの分泌に大きく関わっています。

まず視床下部からは「TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)」が分泌されます。

分泌されたTRHは次に下垂体にはたらきかけ、「TSH(甲状腺刺激ホルモン)」の分泌を促します。

そしてTSHが甲状腺にある「TSH受容体」という部分に結びつくことで、やっと甲状腺ホルモンが分泌されるのです。

視床下部 → 下垂体 → 甲状腺

中でも甲状腺機能低下症は、ほとんどの場合において原発性、つまり甲状腺の異常により引き起こされています。

しかし甲状腺になぜ異常が起こるのか、その詳しい要因は明らかにされていません。

ただ特定の犬種に多いことから遺伝的な要因が関わっていると考えられています。

甲状腺機能低下症を発症した犬や猫は、ほぼ全てが後天的です。

ですがごくまれに生まれつき発症している場合があります。

生まれつきの甲状腺機能低下症は「クレチン病」と呼ばれ、その後の発育に支障をきたしてしまいます。

クレチン病にかかった犬や猫は、健康な個体と比べて頭部が幅広くなる、からだが小さい、手足が短いなどの特徴が見られます。

また猫には、からだが大きくならないまま成長が止まってしまう「小猫症(ドワーフキャット)」という病気があります。

テレビ番組などで特集されたこともあるので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

この小猫症は、生まれつきの甲状腺機能低下症によって引き起こされる病気です。

犬や猫の甲状腺機能低下症は、お薬の投与を行って治療していきます。

用いられるのは「チロノーム(チラーヂンS)」「レベンタ」など、人工的に作られた甲状腺ホルモン製剤です。

不足している甲状腺ホルモンをお薬で補うことで、甲状腺機能低下症の症状の改善を目指していきます。

通常はお薬の投与を始めてから、1~2ヶ月ほどで症状が良くなることが多いです。

またお薬は少ない用量から投与を開始し、状態を判断しながら用量を調節していきます。

甲状腺機能低下症のお薬は海外通販により個人で手に入れることも可能ですが、その際には用量に注意しましょう。

自己判断で用量を決めず、ペットのためにも必ず獣医さんにご相談ください。

甲状腺のはたらきが正常(=Euthyroid)であるにも関わらず、甲状腺ホルモンが不足してしまう状態が「Euthyroid Sick Syndrome」です。

この状態が長く続くと、甲状腺機能低下症と同じような症状が現れてしまいます。

Euthyroid Sick Syndromeの原因は、大きく2つに分かれます。

・甲状腺以外の病気(クッシング症候群、糖尿病など)

・お薬の副作用(抗てんかん薬、ステロイド薬など)

特に注意したいのが、甲状腺ホルモン製剤の投与です。

甲状腺機能低下症であれば有効なお薬ですが、Euthyroid Sick Syndromeに対しては甲状腺ホルモン製剤は効果がなく、むしろ害をもたらすことがあります。

心臓病の犬では命に関わる恐れもあるので、病気は正確に診断してから治療を始めなくてはなりません。

登録時のメールアドレス、パスワードを入力の上、ログインして下さい。

パスワードを忘れた

ログインに失敗しました。

メールアドレス、パスワードにお間違いがないかご確認の上、再度ログインして下さい。

パスワードを忘れた

登録した際のメールアドレスを入力し送信して下さい。

ログインに戻る

あなたへのお知らせ(メール履歴)を表示するにはログインが必要です。

全体へのお知らせは「にくきゅう堂からのお知らせ」をご確認下さい。

パスワードを忘れた

注文履歴を表示するにはログインが必要です。

パスワードを忘れた

以下の内容で投稿します。よろしければ「送信する」を押して下さい。

以下の内容で送信します。よろしければ「送信する」を押して下さい。

決済が失敗する場合があります。

まれにカード発行会社の規制により、国をまたいだクレジット決済がエラーとなる場合がございます。

クレジット決済ができない場合には、カード発行会社にご連絡いただき、クレジット決済をしたい旨をお伝えいただくことで決済が可能となる場合がございます。

【ご注意ください】

本来、医薬品のクレジット決済はカード規約で禁止されています。

医薬品である旨を伝えてトラブルになったケースもあるようですので、ご連絡される際には「海外の通販サイトを利用したいので制限を解除して欲しい」という旨だけとお伝え下さい。

請求金額が異なる場合があります。

VISA/MASTER/AMEXのカードは元(げん)決済です。

昨今は外貨の変動幅が大きく、元から円へのエクスチェンジ時に為替差益が発生しており、1~2%前後の手数料が掛かっております。

購入金額以外に、この為替差益がお客様の負担となりクレジット会社から請求される可能性がございます。

ご負担頂いた3%分を当サイトでは、次回購入時に利用頂けるポイントとして付与しております。

こちらをご理解の上で、クレジット決済をお願い致します。

※当サイトでは、銀行振込みをオススメしております。