1位

ネクスガードスペクトラ

ネクスガードスペクトラ

1箱:7,500円~

2位

レボスポット 犬猫用 3本入り(フィラリア・ノミ・ミミヒゼンダニ)

レボスポット 犬猫用 3本入り(フィラリア・ノミ・ミミヒゼンダニ)

1箱:2,350円~

3位

レボリューション

レボリューション

1箱:4,533円~

4位

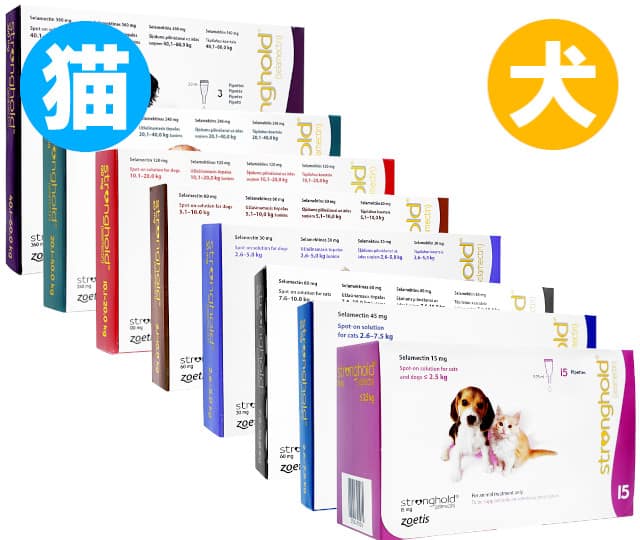

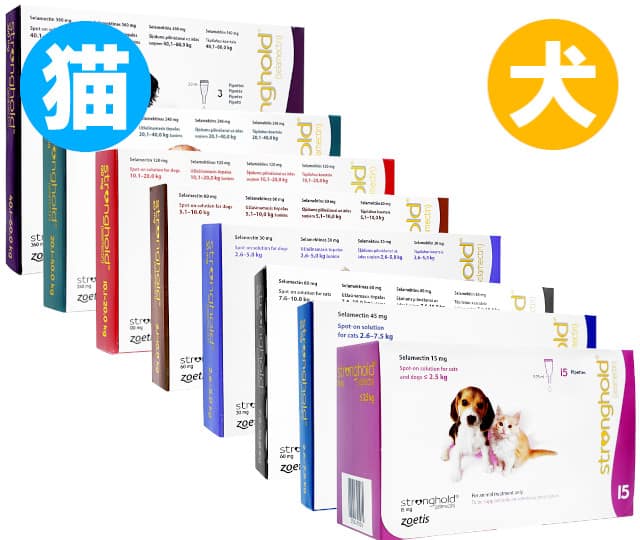

ストロングホールド

ストロングホールド

1箱:4,500円~

5位

レボリューションプラス(ストロングホールドプラス)

レボリューションプラス(ストロングホールドプラス)

1箱:5,350円~

1位

ネクスガードスペクトラ

ネクスガードスペクトラ

1箱:7,500円~

2位

レボスポット 犬猫用 3本入り(フィラリア・ノミ・ミミヒゼンダニ)

レボスポット 犬猫用 3本入り(フィラリア・ノミ・ミミヒゼンダニ)

1箱:2,350円~

3位

レボリューション

レボリューション

1箱:4,533円~

4位

ストロングホールド

ストロングホールド

1箱:4,500円~

5位

カルドメックチュアブル(ハートガードプラス)

カルドメックチュアブル(ハートガードプラス)

1箱:4,233円~

1位

レボリューションプラス(ストロングホールドプラス)

レボリューションプラス(ストロングホールドプラス)

1箱:5,350円~

2位

レボスポット 犬猫用 3本入り(フィラリア・ノミ・ミミヒゼンダニ)

レボスポット 犬猫用 3本入り(フィラリア・ノミ・ミミヒゼンダニ)

1箱:2,350円~

3位

レボリューション

レボリューション

1箱:4,533円~

4位

ブロードライン

ブロードライン

1箱:5,325円~

5位

ネクスガードキャットコンボ(ノミ・マダニ・ミミヒゼンダニの駆除、フィラリア予防)

ネクスガードキャットコンボ(ノミ・マダニ・ミミヒゼンダニの駆除、フィラリア予防)

1箱:6,666円~

| 商品名 | ネクスガードスペクトラ |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | おやつ |

| 内容量 | 3チュアブル錠入り(3か月分) |

| 成分 | アフォキソラネル、ミルベマイシンオキシム |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・マダニ・回虫・鉤虫・鞭虫・耳ダニ・ニキビダニの駆除、疥癬治療 |

| 副作用 | 元気消失、食欲不振、嘔吐、呼吸促迫、大性脈症症候群等、嘔吐、皮膚のかゆみ、下痢 |

| メーカー | ベーリンガーインゲルハイム |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | 発送時期・注文時期により、パッケージが異なります。 |

▼もっと見る

| 商品名 | セラフォーテ |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | スポット |

| 内容量 | 6本入り |

| 成分 | セラメクチン |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・ミミヒゼンダニ・猫回虫の駆除、ノミ卵の孵化阻害 |

| 副作用 | 犬: 一過性の元気消失、軽度なかゆみ 猫: 一過性の脱毛、嘔吐や流涎(口にした場合) |

| メーカー | サバ・ベト |

| お届け日数 | 2~3週間 |

| 補足 | ※在庫なし(超小型犬用) 類似商品:レボスポット 皮膚に垂らすタイプ、フィラリア予防とノミダニ駆除ができる最安値予防薬 |

▼もっと見る

| 商品名 | レボリューション |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | スポット |

| 内容量 | 3本入り |

| 成分 | セラメクチン |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・ミミヒセンダ・猫回虫の駆除、ノミ卵の孵化阻害 |

| 副作用 | 犬: 一過性の元気消失、軽度なかゆみ 猫: 一過性の脱毛、嘔吐や流涎(口にした場合) |

| メーカー | ゾエティス |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | 類似商品:レボスポット 皮膚に垂らすタイプ、フィラリア予防とノミダニ駆除ができる最安値予防薬 |

▼もっと見る

| 商品名 | ストロングホールド |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | スポット |

| 内容量 | 3本入り |

| 成分 | セラメクチン |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・ミミヒゼンダニ・猫回虫の駆除 |

| 副作用 | 犬: 一過性の元気消失、軽度なかゆみ 猫: 一過性の脱毛、嘔吐や流涎(口にした場合) |

| メーカー | ゾエティス |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | ※在庫なし(子犬・子猫用) 子犬・子猫用15本入り、大型犬用は発送時期によりパッケージが異なる場合がございます。 類似商品:レボスポット 皮膚に垂らすタイプ、フィラリア予防とノミダニ駆除ができる最安値予防薬 |

▼もっと見る

| 商品名 | レボスポット 犬猫用 3本入り |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | スポット |

| 内容量 | 3本入り(3か月分) |

| 成分 | セラメクチン |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・ミミヒゼンダニ・猫回虫の駆除、ノミ卵の孵化阻害 |

| 副作用 | 犬: 一過性の元気消失、軽度なかゆみ 猫: 一過性の脱毛、嘔吐や流涎(口にした場合) |

| メーカー | Asle pharmaceuticals |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | 有効成分含有量(6%、12%)により、薬剤の色が異なります。 |

▼もっと見る

| 商品名 | カルドメックチュアブル(ハートガードプラス) |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | おやつ |

| 内容量 | 6錠入り |

| 成分 | イベルメクチン、ピランテル |

| 症状 | フィラリア予防、回虫・鉤虫・鞭虫の駆除 |

| 副作用 | 食欲不振、嘔吐、下痢(軟便)、元気消失、歩様異常、痙攣及び流涎、急性犬糸状虫症(大静脈症候群)、皮膚アレルギー症状 |

| メーカー | ベーリンガーインゲルハイム |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | ご注文時期により、パッケージとメーカーが異なる場合がございます。 |

▼もっと見る

| 商品名 | インターセプターSチュアブル |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | おやつ |

| 内容量 | 6チュアブル錠入り |

| 成分 | ミルベマイシンオキシム、プラジクアンテル |

| 症状 | フィラリア予防、回虫・鉤虫・鞭虫・瓜実条虫・多包条虫の駆除 |

| 副作用 | 一過性の嗜眠、元気消失、食欲不振、嘔吐、呼吸促迫、大静脈症候群、流涎、下痢 |

| メーカー | エランコ |

| お届け | 2~3週間 |

▼もっと見る

| 商品名 | コンフォティスプラス |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | 錠剤 |

| 内容量 | 3錠入り |

| 成分 | スピノサド、ミルベマイシンオキシム |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・マダニ・犬回虫・犬鉤虫・犬鞭虫の駆除 |

| 副作用 | 食欲不振、元気消失、下痢、一過性の過敏反応、大静脈症候群、歩様異常、嘔吐、呼吸速迫 |

| メーカー | エランコ |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | 発送時期によりパッケージが異なります。 ※取り扱い終了(超小型犬用(2.3~4.5kg)6錠入り・超小型犬用2.3~4.5kg 3錠入り・小型犬用4.6~9kg ・中型犬用9.1~18kg 3錠入り・大型犬用18.1~27kg 3錠、6錠入り・ 超大型犬用27.1~54kg 類似商品:ネクスガードスペクトラ フィラリア予防とノミダニ駆除が同時にできる予防薬 |

▼もっと見る

| 商品名 | アドボケート |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | スポット |

| 内容量 | 3本入り |

| 成分 | イミダクロプリド、モキシデクチン |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・ミミヒゼンダニ・回虫・鉤虫の駆除 |

| 副作用 | 犬:運動失調、全身性の振戦、眼の徴候、異常呼吸、一過性の神経徴候、流涎、嘔吐、かゆみ、脂性被毛、紅斑、重篤な神経徴候(コリー犬、オールド・イングリッシュ・シープドッグ及びその系統の犬種又は交雑犬種) 猫:運動失調、全身性の振戦、眼の徴候、異常呼吸など一過性の神経徴候、一過性の掻痒、皮膚炎、脱毛、まれに脂性被毛、紅斑 |

| メーカー | バイエル |

| お届け | 2~3週間 |

▼もっと見る

| 商品名 | ストロングハートプラス |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | おやつ |

| 内容量 | 6錠入り |

| 成分 | イベルメクチン、ピランテル |

| 症状 | フィラリア予防、回虫・鉤虫・鞭虫の駆除 |

| 副作用 | 食欲不振、嘔吐、下痢(軟便)、元気消失、歩様異常、痙攣及び流涎、急性犬糸状虫症(大静脈症候群)、皮膚アレルギー症状 |

| メーカー | サバ・ベト |

| お届け | 2~3週間 |

▼もっと見る

| 商品名 | キウォフハート |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | おやつ |

| 内容量 | 6錠入り |

| 成分 | イベルメクチン、ピランテル |

| 症状 | フィラリア予防、回虫・鉤虫・鞭虫の駆除 |

| 副作用 | 食欲不振、嘔吐、下痢(軟便)、元気消失、歩様異常、痙攣及び流涎、急性犬糸状虫症(大静脈症候群)、皮膚アレルギー症状 |

| メーカー | サバ・ベト |

| お届け | 2~3週間 |

▼もっと見る

| 商品名 | プロポリスワン・ペット用シャンプー |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | シャンプー |

| 内容量 | 500mL |

| 成分 | プロポリスエキス、コロストラム、他 |

| 症状 | ノミ・マダニ・蚊の忌避効果、抗菌、かゆみ止め、皮膚と被毛の保湿 |

| 副作用 | 特には報告されていません |

| メーカー | ドクターズファーマシー |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | ハーブ配合で虫除けに効果的なシャンプー ※ご注文時期によりパッケージが異なる場合がございます。 |

▼もっと見る

| 商品名 | ミルプラゾン |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | 錠剤 |

| 内容量 | 2錠入り |

| 成分 | ミルベマイシンオキシム、プラジクアンテル |

| 症状 | フィラリア予防、線虫・条虫の駆除 |

| 副作用 | 一過性の嗜眠、元気消失、食欲不振、嘔吐、呼吸促迫、大静脈症候群、流涎、下痢 |

| メーカー | KRKA |

| お届け | 2~3週間 |

▼もっと見る

| 商品名 | レボリューションプラス(ストロングホールドプラス) |

|---|---|

| 種別 | 猫 |

| タイプ | スポット |

| 内容量 | 3本入り(3か月分) |

| 成分 | セラメクチン、サロラネル |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・マダニ・ミミヒゼンダニ・回虫・鉤虫の駆除 |

| 副作用 | 流涎、軟便、嘔吐、食欲不振、一過性の消化器症状、自発運動低下、振戦 |

| メーカー | ゾエティス |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | ※発送時期によりパッケージが異なる場合がございます。 ※子猫用、猫用3本・6本:次回入荷時期未定 類似商品:レボスポット 皮膚に垂らすタイプ、フィラリア予防とノミダニ駆除ができる最安値予防薬 |

▼もっと見る

| 商品名 | プリノケート |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | スポット |

| 内容量 | 3本入り |

| 成分 | イミダクロプリド、モキシデクチン |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・ミミヒゼンダニ(猫のみ)・回虫・鉤虫の駆除 |

| 副作用 | 犬:運動失調、全身性の振戦、眼の徴候、異常呼吸、一過性の神経徴候、流涎、嘔吐、かゆみ、脂性被毛、紅斑、重篤な神経徴候(コリー犬、オールド・イングリッシュ・シープドッグ及びその系統の犬種又は交雑犬種) 猫:運動失調、全身性の振戦、眼の徴候、異常呼吸など一過性の神経徴候、一過性の掻痒、皮膚炎、脱毛、まれに脂性被毛、紅斑 |

| メーカー | Krka |

| お届け | 2~3週間 |

▼もっと見る

| 商品名 | ネクスガードキャットコンボ |

|---|---|

| 種別 | 猫 |

| タイプ | スポット |

| 内容量 | 3本入り(3か月分) |

| 成分 | エサフォキソラナー、エプリノメクチン、プラジカンテル |

| 症状 | ノミ・マダニ・ミミヒゼンダニの駆除、ノミ卵の孵化阻害、回虫(猫回虫、犬小回虫)、鉤虫・条虫(猫条虫、瓜実条虫、多包虫)の駆除、フィラリア(犬糸状中)の予防、疥癬治療 |

| 副作用 | 一過性の流涎、投与部位の脱毛及び掻痒 |

| メーカー | ベーリンガーインゲルハイム |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | 生産終了となったブロードラインの同メーカー後継品です。 |

▼もっと見る

| 商品名 | シンパリカ・トリオ |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | おやつ |

| 内容量 | 3錠入り |

| 成分 | サロラネル、モキシデクチン、ピランテル |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・マダニ・回虫・鉤虫の駆除 |

| 副作用 | 特には報告されていません |

| メーカー | ゾエティス |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | ご注文時期によりパッケージが異なる場合がございます。 |

▼もっと見る

| 商品名 | クレデリオプラス |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | おやつ |

| 内容量 | 6錠入り |

| 成分 | ロチラネル、ミルベマイシンオキシム |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・マダニ・回虫・鉤虫・鞭虫の駆除 |

| 副作用 | 嘔吐、下痢、元気消失、食欲不振、呼吸速迫、大静脈症候群 |

| メーカー | エランコ |

| お届け | 2~3週間 |

▼もっと見る

| 商品名 | ブロードライン |

|---|---|

| 種別 | 猫 |

| タイプ | スポット |

| 内容量 | 3本入り |

| 成分 | フィプロニル、(S)-メトプレン、エプリノメクチン、プラジクアンテル |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・マダニ・回虫・鉤虫・鞭虫・条虫の駆除、ノミ卵の孵化阻害 |

| 副作用 | 一過性の過敏症、被毛の変色、流涎 |

| メーカー | ベーリンガーインゲルハイム |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | メーカーの生産終了に伴い、ブロードラインは販売を終了しました。 同メーカーの後継品は、ネクスガードキャットコンボになります。 同じくオールインワンのスポットオンタイプのお薬ですので、ご検討ください。 |

▼もっと見る

| 商品名 | フレッシュコート |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | シャンプー |

| 内容量 | 150mL |

| 成分 | アーユルヴェーダに基づいて厳選された天然ハーブ |

| 症状 | 消臭、消毒、害虫忌避、デオドラント |

| 副作用 | 特には報告されていません |

| メーカー | ヒマラヤ |

| お届け | 2~3週間 |

▼もっと見る

| 商品名 | バジルガードプラス |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | おやつ |

| 内容量 | 6錠入り |

| 成分 | イベルメクチン、ピランテル |

| 症状 | フィラリア予防、回虫・鉤虫・鞭虫の駆除 |

| 副作用 | 食欲不振、嘔吐、下痢(軟便)、元気消失、歩様異常、痙攣及び流涎、急性犬糸状虫症(大静脈症候群)、皮膚アレルギー症状 |

| メーカー | バジル |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | ※在庫なし(入荷時期未定) 類似商品:ネクスガードスペクトラ フィラリア予防とノミダニ駆除が同時にできる予防薬 |

▼もっと見る

| 商品名 | ハートプロテクトプラス |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | おやつ |

| 内容量 | 6錠入り |

| 成分 | イベルメクチン、ピランテル |

| 症状 | フィラリア予防、回虫・鉤虫・鞭虫の駆除 |

| 副作用 | 食欲不振、嘔吐、下痢(軟便)、元気消失、歩様異常、痙攣及び流涎、急性犬糸状虫症(大静脈症候群)、皮膚アレルギー症状 |

| メーカー | バジル |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | ※在庫なし(入荷時期未定) 類似商品:ネクスガードスペクトラ フィラリア予防とノミダニ駆除が同時にできる予防薬 |

▼もっと見る

| 商品名 | リチャードオーガニクスアンチバクテリアシャンプー |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | シャンプー |

| 内容量 | 354ml 1本 |

| 成分 | ティーツリーオイル、ニームオイル、他 |

| 症状 | ノミ・ダニ・シラの忌避、皮膚疾患治療のサポート |

| 副作用 | 特には報告されていません |

| メーカー | シナジーラボ |

| お届け | 2~3週間 |

▼もっと見る

| 商品名 | リチャードオーガニクスノミダニシャンプー |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | シャンプー |

| 内容量 | 354mL |

| 成分 | ペパーミントオイル、クローブオイル、シナモンオイル、ローズマリーオイル、大豆油、バニリン、キサンタンガム、ピュアウォーター、ヤシオイル、杉油、レシチン、ビタミンE、ラノリン,小麦、胚芽油 |

| 症状 | ノミ・マダニ・蚊の忌避効果 |

| 副作用 | 特には報告されていません |

| メーカー | シナジーラボ |

| お届け | 2~3週間 |

▼もっと見る

| 商品名 | リチャードオーガニクスニームオイル(虫除け) |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | シャンプー |

| 内容量 | 59mL |

| 成分 | ニームオイル |

| 症状 | ノミ・マダニ・蚊の忌避効果、真菌感染・白癬などの皮膚疾患治療 |

| 副作用 | 特には報告されていません |

| メーカー | シナジーラボ |

| お届け | ※取扱終了 |

▼もっと見る

| 商品名 | ニームプロテクトシャンプー(虫除け) |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | シャンプー |

| 内容量 | 1本~3本 |

| 成分 | 精製水、ニームオイル、界面活性剤、ココナッツオイル、グリセリン、クエン酸、香料 |

| 症状 | ノミダニによるかゆみ軽減、乾燥・炎症の軽減 |

| 副作用 | 特には報告されていません |

| メーカー | アークナチュラルズ |

| お届け | ※取扱終了 |

▼もっと見る

| 商品名 | センチネルスペクトラム |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | おやつ |

| 内容量 | 3錠入り |

| 成分 | ミルベマイシンオキシム、ルフェヌロン、プラジクアンテル |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・回虫・鉤虫・鞭虫・瓜実条虫の駆除 |

| 副作用 | 元気消失、食欲不振、嘔吐、呼吸速迫、大動脈症候群、一過性の鬱、下痢、瞳孔散大、運動失調、よろめき、けいれん、唾液分泌過多等 |

| メーカー | エランコ |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | ・中型犬用(11-22kg)取扱い終了 |

▼もっと見る

| 商品名 | ミルベマイシンA錠 |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | 錠剤 |

| 内容量 | 6錠入り |

| 成分 | ミルベマイシンオキシム |

| 症状 | フィラリア予防、回虫・鉤虫・鞭虫の駆除 |

| 副作用 | 下痢、軟便、元気消失、食欲不振、嘔吐、呼吸速迫、大静脈症候群等 |

| メーカー | エランコ |

| お届け | ※取扱終了 |

▼もっと見る

| 商品名 | ストロングホールド6本+プロポリスワン1000mLセット |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | スポット |

| 内容量 | ストロングホールド6本 プロポリスワン1000mL |

| 成分 | セラメクチン、プロポリス、コロストラム |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・ミミヒゼンダニ・回虫・鉤虫の駆除、ノミダニの虫よけ、抗菌、かゆみ止め、皮膚・被毛の保湿 |

| 副作用 | 一過性の元気消失、軽度なかゆみ |

| メーカー | ゾエティス,ドクターズファーマシー |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | 類似商品:レボスポット 皮膚に垂らすタイプ、フィラリア予防とノミダニ駆除ができる最安値予防薬 ※ご注文時期によりパッケージが異なる場合がございます。 |

▼もっと見る

| 商品名 | フリーアウェイ虫除けタブレット |

|---|---|

| 種別 | 犬猫 |

| タイプ | サプリ |

| 内容量 | 1本~3本 |

| 成分 | ビール酵母、炭酸カルシウム、シアノコバラミン等 |

| 症状 | ノミ・マダニ・蚊の忌避効果 |

| 副作用 | 特には報告されていません |

| メーカー | フリーアウェイ |

| お届け | 2~3週間 |

| 補足 | 類似商品:インセクトバスター長時間持続虫よけスプレー ノミ、マダニ、蚊、ハエなどの忌避効果がある犬猫兼用の虫よけスプレー |

▼もっと見る

| 商品名 | パノラミス錠 |

|---|---|

| 種別 | 犬 |

| タイプ | おやつ |

| 内容量 | 6錠入り |

| 成分 | スピノサド、ミルベマイシンオキシム |

| 症状 | フィラリア予防、ノミ・マダニ・犬回虫・犬鉤虫・犬鞭虫の駆除 |

| 副作用 | 食欲不振、元気消失、下痢、一過性の過敏反応、大静脈症候群、歩様異常、嘔吐、呼吸速迫 |

| メーカー | エランコ |

| お届け | ※取扱終了 |

▼もっと見る

ご家庭のペットへのフィラリア予防はしていますか?

犬と猫はそれぞれフィラリア予防を行う必要があります。

大切な家族を守るためにも、ペットに合ったフィラリア予防薬を選びましょう。

犬は好奇心旺盛、お外で遊ぶのが大好きな動物です。

外に出ると、フィラリア症の感染リスクが高くなり、毎月の予防が必要となります。

当サイトで取り扱ってる主な犬のフィラリア予防薬

猫もフィラリア症に感染する可能性があります。

屋外で飼われている場合には、特にフィラリア症の感染リスクが高くなり、毎月の予防が必要となります。

当サイトで取り扱ってる主な猫のフィラリア予防薬

登録時のメールアドレス、パスワードを入力の上、ログインして下さい。

パスワードを忘れた

ログインに失敗しました。

メールアドレス、パスワードにお間違いがないかご確認の上、再度ログインして下さい。

パスワードを忘れた

登録した際のメールアドレスを入力し送信して下さい。

ログインに戻る

あなたへのお知らせ(メール履歴)を表示するにはログインが必要です。

全体へのお知らせは「にくきゅう堂からのお知らせ」をご確認下さい。

パスワードを忘れた

注文履歴を表示するにはログインが必要です。

パスワードを忘れた

以下の内容で投稿します。よろしければ「送信する」を押して下さい。

以下の内容で送信します。よろしければ「送信する」を押して下さい。

決済が失敗する場合があります。

まれにカード発行会社の規制により、国をまたいだクレジット決済がエラーとなる場合がございます。

クレジット決済ができない場合には、カード発行会社にご連絡いただき、クレジット決済をしたい旨をお伝えいただくことで決済が可能となる場合がございます。

【ご注意ください】

本来、医薬品のクレジット決済はカード規約で禁止されています。

医薬品である旨を伝えてトラブルになったケースもあるようですので、ご連絡される際には「海外の通販サイトを利用したいので制限を解除して欲しい」という旨だけとお伝え下さい。

請求金額が異なる場合があります。

VISA/MASTER/AMEXのカードは元(げん)決済です。

昨今は外貨の変動幅が大きく、元から円へのエクスチェンジ時に為替差益が発生しており、1~2%前後の手数料が掛かっております。

購入金額以外に、この為替差益がお客様の負担となりクレジット会社から請求される可能性がございます。

ご負担頂いた3%分を当サイトでは、次回購入時に利用頂けるポイントとして付与しております。

こちらをご理解の上で、クレジット決済をお願い致します。

※当サイトでは、銀行振込みをオススメしております。