1位

オプティミューン眼軟膏

オプティミューン眼軟膏

1本:11,800円~

2位

クロルオフ眼軟膏

クロルオフ眼軟膏

1本:1,833円~

3位

マキシデックス0.1%点眼液

マキシデックス0.1%点眼液

1本:2,366円~

4位

シフランアイドロップ

シフランアイドロップ

1本:1,400円~

5位

アマシン眼・耳オイントメント

アマシン眼・耳オイントメント

1本:2,866円~

1位

シフランアイドロップ

シフランアイドロップ

1本:1,400円~

2位

ティアーステインリムーバー

ティアーステインリムーバー

1本:2,200円~

3位

目垢トルトル目ヤニ・イヤー

目垢トルトル目ヤニ・イヤー

1袋:1,600円~

4位

アイズソーブライト

アイズソーブライト

1本:4,300円~

5位

イリウム・クロロイント眼軟膏

イリウム・クロロイント眼軟膏

1本:2,266円~

1位

ヴィジョティアーズ(人工涙液)

ヴィジョティアーズ(人工涙液)

1本:2,400円~

2位

レスタシス点眼液

レスタシス点眼液

1箱:8,150円~

3位

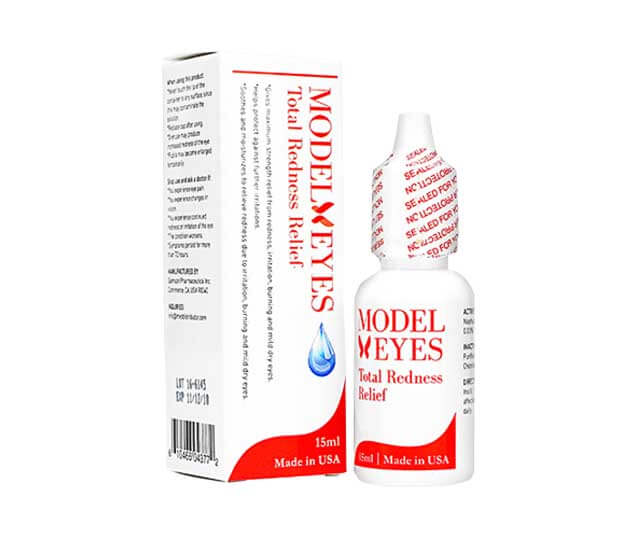

モデルアイズ・トータルレッドネスリリーフ

モデルアイズ・トータルレッドネスリリーフ

1本:1,200円~

1位

シフランアイドロップ

シフランアイドロップ

1本:1,400円~

2位

マキシデックス0.1%点眼液

マキシデックス0.1%点眼液

1本:2,366円~

3位

テラマイシン眼軟膏

テラマイシン眼軟膏

1本:3,200円~

4位

クロルオフ眼軟膏

クロルオフ眼軟膏

1本:1,833円~

5位

イリウム・クロロイント眼軟膏

イリウム・クロロイント眼軟膏

1本:2,266円~

1位

オプティミューン眼軟膏

オプティミューン眼軟膏

1本:11,800円~

2位

ヴィジョケア(シクロスポリン眼軟膏)

ヴィジョケア(シクロスポリン眼軟膏)

1本:2,966円~

3位

ヴィジョティアーズ(人工涙液)

ヴィジョティアーズ(人工涙液)

1本:2,400円~

4位

シクロミューン点眼液

シクロミューン点眼液

1本:1,866円~

5位

イサタルアイジェル犬猫用

イサタルアイジェル犬猫用

1本:3,433円~

1位

ドルゾックス-T点眼薬

ドルゾックス-T点眼薬

1本:2,700円~

2位

クララスティル

クララスティル

1本:3,166円~

3位

ビビトニン

ビビトニン

1箱:5,700円~

4位

カタリンK点眼用0.005%

カタリンK点眼用0.005%

1本:1,900円~

5位

クラニマルズゴールド

クラニマルズゴールド

1袋:4,566円~

1位

アマシン眼・耳オイントメント

アマシン眼・耳オイントメント

1本:2,866円~

2位

ドルゾックス-T点眼薬

ドルゾックス-T点眼薬

1本:2,700円~

3位

カタリンK点眼用0.005%

カタリンK点眼用0.005%

1本:1,900円~

4位

ドルゾックス点眼薬

ドルゾックス点眼薬

1本:2,650円~

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

▼もっと見る

犬や猫も目の構造は人間とほとんど同じです。

人間と同様の目の病気が犬や猫にもよく見られますが、中には失明してしまう病気もあります。

家族の一員であるペットにこれからも色んな景色を見せてあげたいのは、多くの飼い主さんの願いであると思います。

早期の発見で完治できるものは完治させ、治らない病気であれば少しでも症状を遅らせる手助けができればと思っております。

目の病気は、早期治療でほとんどが完治します。

異変に気付いた段階で適切な処置を施すことで、悪化することなく、大切なペットを守ることができます。

目やには、目から出た涙がゴミや古い細胞などと混ざり合うことでできるものですが、目やにの色によって、体調や目の異常などを予想することができます。

犬は白や黒、猫は赤褐色、茶色の目やにであれば、通常の目やにだと思って大丈夫です。

これらの色で、通常の量の目やにであれば、代謝の働きによるものなので、特に心配はいりません。

もちろんこれらの色でも、明らかに量が多かったりする場合や、お手入れをしてもすぐに出てきてしまう場合は注意が必要です。

犬であれば黄色や緑、猫であれば黄色や緑に加えて白い目やにが出る場合は、感染症にかかっていたり眼球が傷ついている可能性があります。

色が緑や黄色なのは、膿が混ざるからです。

また、犬は猫と比べると涙が出やすいので覚えておきましょう。

ふとしたときにペットの目をみると、涙で目の周りが濡れているようなことがあるかもしれません。

多少であれば大丈夫ですが、それが続くようであれば、流涙症という病気かもしれません。

この流涙症はしばしば涙やけを伴います。

涙やけ自体は病気ではありませんが、放置してしまうと目の周りに様々な菌が繁殖しやすくなり、感染症の原因となってしまいます。

涙が出る原因は様々で、鼻涙管の詰まり、被毛による刺激、異物の混入、アレルギー、などが挙げられます。

涙やけの対策として、原因が鼻涙管の詰まりであれば、詰まりを取り除くのが先決です。

鼻涙管の詰まりは、水分不足が原因であることが多いです。

通常、老廃物などは尿として排出されますが、体内の水分が不足すると、涙として排出されることにもなり、鼻涙管の詰まりを起こします。

水分不足の解消には水を飲ませることが一番ですが、中々飲んでもらえないようであれば、フードに混ぜてあげるなどの工夫が必要です。

また、安価な市販のフードは添加物が入っていることが多く、この成分が鼻涙管の詰まりの原因にもなるので、少々手間はかかりますが、手作りで栄養のバランスを考えた食事を与えることで、様々な病気も予防することができます。

もちろんその際は調味料などは入れないようにし、肉と野菜を茹でたものなどを、スープと一緒にドライフードに混ぜたりしてあげると食いつきも変わり、水分も効率的に摂取できます。

涙やけは病気ではありませんが、早い段階で気づいてあげることで、目の病気から大切なペットを守りましょう。

ペットにもものもらいはあり、症状も人間と同じく、まぶたが腫れる、目やにが増える、涙が出る、目の痒みなどです。

細菌への感染や、脂分を分泌するマイボーム腺という腺の詰まりが主な原因で、麦粒腫と霰粒腫の2種類に分けられます。

目が痒くなるため、目を擦ったり、壁や床に目を擦りつけようとしますが、この際に、目を傷つけてしまうことで、他の病気へと進行してしまう場合があります。

ものもらいの原因のひとつである常在菌はどこにでも存在していますが、免疫力が低下していなければ抵抗することができます。

逆に、体調を崩したりして免疫力が落ちていると、常在菌に抵抗できずものもらいになってしまいます。

動物から動物へ伝染することはなく、また、人への伝染もありませんが、ペットは異物感や痒みを感じれば、患部を掻きむしったりしてしまいます。

その結果、眼球を傷つけてしまい他の病気へ進行してしまうことも多いので、発症した時点で、早めに改善してあげる必要があります。

涙の分泌不足、眼の形状から、角膜に涙が十分行き渡らないことにより、角膜が乾燥してしまう状態をドライアイといいます。

この状態になると、角膜が傷つきやすく、炎症や他の感染症へ繋がりやすくなってしまいます。

涙は角膜へ水分と栄養を供給しています。

涙が不足して乾いた状態が続いてしまうと、血管が角膜上へ現れます。

角膜が濁った色にみえるのはこのためです。

また、角膜自体の傷の治りが悪くなり、悪化してしまうと角膜に穴が空き、最悪の場合は失明に至ってしまこともあります。

ドライアイは痒みや痛みを伴うので、ペットは瞼を開き辛そうにしていたり、を目しょぼしょぼしたりします。

ペットの目やにの量が多い、瞬きの回数が多い、目をしきりに気にするなどの異変が確認できた場合は、ドライアイの発症を疑ってもいいかもしれません。

ドライアイの治療には、主に点眼薬と眼軟膏が使用されます。

自己免疫性疾患で、元々涙の生産量が少ない場合などは、免疫抑制剤入りの軟膏を使用します。

また、瞼の形状が原因でドライアイが発症している場合は形成手術を行うこともあります。

ドライアイの予防は、飼い主さんが普段から気を付け、早期発見で対処するしかありません。

目の赤みや、目やにの量、ほこり、異物混入、シャンプーの際に薬剤が目に入った場合などは、薬効成分の含まれていない点眼薬で汚れを落としてあげることができます。

但し、薬効成分が含まれていないため、使用に際して害はありませんが、既に治療が必要な状態のドライアイに対しては不十分です。

あくまでも予防ですので、ドライアイと診断された場合は、適切な処置をしてあげる必要があります。

多くの犬や猫は目薬を嫌がるので、自宅で予防や治療を行うのは中々大変かもしれません。

目薬を差す行為を嫌なものだと思われないようにするなどの工夫が必要になることもあります。

犬と猫ではしつけの方法も変わってきますが、目薬を差した後にご褒美をあげる、褒めてあげるなど、ペットのためにも根気よく慣れさせ、習慣づけてあげましょう。

角膜炎とは、黒目の部分を覆う膜のことで、この膜に炎症が起きた状態が角膜炎です。

犬の場合は慢性表層性、色素性、結節性、猫の場合は実質性、分離性、好酸球性と分類されることが多く、それぞれ症状が異なります。

基本的な症状としては、激しい痛みを伴う、目を擦る、瞬きの回数が増える、目を床や壁に擦る、涙の量が増える、角膜の濁り、新生血管の視認などです。

角膜炎は高地など日差しが強い地域での発生率が高く、また結膜炎の進行により角膜炎となってしまうこともあります。

他にも異物の混入やドライアイなどが角膜炎の主な原因です。

猫の場合は、ヘルペスウィルスを駆除するために集まった免疫細胞が角膜の炎症を起こしてしまうケースもあります。

角膜炎の治療法は、失明の恐れのある重症の場合以外は、症状の悪化を防ぐ対症療法が中心です。

二次感染を防ぐため、抗生物質や医療用のコンタクトレンズを使用することが多くあります。

正常な免疫力であれば、角膜上皮、角膜実質の傷は上皮細胞により自然治癒されます。

失明の危険性があるような重篤な角膜炎の場合は、角膜に付着した遊離上皮の除去であったり、角膜表層の切除や、角膜移植などの外科手術が行われます。

結膜炎とは、瞼の内側の粘膜である結膜が、細菌やウィルスへの感染や、砂やほこりなど異物の混入、睫毛の生え方の異常などで刺激され、炎症が起こった状態です。

涙の量の不足でも発症する場合があります。

痛みや痒みを伴い、目をしきりに気にする、床や壁に頭(目)をこすりつける、目の充血、瞬きが多くなる、涙の量が多くなる、眼球が腫れるなどが症状として見られます。

猫の急性カタル性結膜炎の場合は涙の量が増え、涙の粘度が増してチェリーアイを伴う漿液となります。

慢性カタル性結膜炎でも同様の症状が見られますが、急性のものと比べると症状は軽くなります。

結膜炎は、異物の混入や細菌への感染、または基礎疾患が原因で引き起こされるケースがあります。

猫の場合は、猫ウィルス性鼻気管炎、猫カリシウィルス感染症などから発症することもあります。

結膜炎の治療は、炎症を抑えるための点眼薬、眼軟膏の塗布が主ですが、被毛が目に入り結膜を刺激することで炎症が起きているのであれば、被毛が目に入らないようにカットを行います。

同時に眼球の洗浄で雑菌やウィルス、異物を洗い流します。

白内障は、眼球内の水晶体が白く濁り視力に影響を与える眼病です。

人間の眼病としても有名ですが、ペット、特に犬では多い病気のひとつです。

白内障と良く似た病気に核硬化症がありますが、これは加齢による水晶体の硬化であり、視覚障害は通常は伴いません。

主な症状としては、瞳孔奥が白く濁る、視力の悪化により障害物にぶつかる、ブドウ膜炎や網膜剥離の併発などです。

また、白内障は症状の進行度合いにより分類されることがあります。

水晶体の中の一部のみ濁っている状態が未熟白内障、水晶体の全体が完全に白濁している状態が成熟白内障、白濁が進行することで融解が起きた状態が、加熱白内障となります。

白内障の原因は、犬の場合、常染色体性劣勢遺伝が大半であるといわれており、好発品種としては、主にトイプードルやミニチュアシュナウザーなどです。

猫の場合も発症しやすい品種が確認できており、ペルシャ、ヒマラヤンなどが該当しますが、犬に比べると発症は多くありません。

また、糖尿病や低カルシウム血症、ブドウ膜炎などの基礎疾患より引き起こされる場合があり、更にはナフタリンやジニトロフェノールなどの毒物によって引き起こされることもあります。

その他にも、腫瘍の治療に使用する放射線、電気ショックなどで白内障が引き起こされる場合があります。

白内障の治療方法は2種類で、症状を軽減させることが目的の対症療法と、外科手術になります。

外科手術水晶体を高種は振動で破壊して吸いとる水晶体乳化吸引術と、水晶体を取り除く摘出術で、この場合水晶体の代わりに人工レンズを装着することもあります。

緑内障は、白内障同様に人間だけでなく犬や猫にも多い眼病で、眼圧が高まり網膜や視神経に影響を及ぼすことで、視野が悪化する病気です。

緑内障の主な原因は、眼球内を循環している房水の還流の悪化です。

眼球内を満たす房水は、通常は眼球前方へ向かい流れて行き、角膜末端の隅角を経て、線維柱帯やシュレム管から吸収されますが、何かしらの原因でこの流れが悪くなると、眼球内に正常に流れない房水が留まり、眼球を内部から押し上げます。

眼球が押し上げられ眼圧が上昇(眼圧計測値:25~30㎜Hg)し、視覚に障害がみられるとき緑内障と診断されます。

主な症状としては、瞳孔が開いたままになる、眼球突出、角膜炎・結膜炎の併発、視野が狭まる、失明などがあります。

片方だけでなく両目に症状が現れる場合もあります。

犬の場合は遺伝的な要因による発症が考えられ、緑内症にかかりやすく隔角が狭くなりやすい犬種、隔角の発育不全が確認できる犬種、水晶体の脱臼が起こりやすい犬種などが明らかになっていす。

猫の場合は原発性の基礎疾患がないのに発症してしまうこともありますが、原発性での発症は極めて稀です。

好発品種は特にありませんが、ひとたび発症してしまうと、更に片方の目に転移してしまうことが殆どです。

緑内障の治療法は3種類あり、基礎疾患から引き起こされているのであれば、まずはその病気の治療が施されます。

また、猫の場合、ブドウ膜炎から発症するケースが多く、まずはこの疾病を改善することを優先します。

犬の場合は、基礎疾患がない、あるいは見つからない場合、眼圧を正常範囲内へ抑える薬を投与して、症状を悪化させないようにします。

縮瞳剤、プロスタグランジン関連薬、炭酸脱水酵素阻害薬、抗浸透圧薬などが用いられますが、投薬のみでの病気のコントロールは困難で、90%以上が約1年以内に失明してしまい、片目のみの場合でも、50%の確率で約8カ月以内にもう一方の目にも発症する可能性があるので、無症状の状態でも予防する必要があります。

投薬での改善が見込まれない場合、濾過手術、毛様体光凝固術、毛様体凍結術などの外科手術により強制的に眼房水の排出を行います。

緑内障によりすでに視力が失われ、痛みの原因となっている場合では、眼球自体を摘出する手術が行われます。

登録時のメールアドレス、パスワードを入力の上、ログインして下さい。

パスワードを忘れた

ログインに失敗しました。

メールアドレス、パスワードにお間違いがないかご確認の上、再度ログインして下さい。

パスワードを忘れた

登録した際のメールアドレスを入力し送信して下さい。

ログインに戻る

あなたへのお知らせ(メール履歴)を表示するにはログインが必要です。

全体へのお知らせは「にくきゅう堂からのお知らせ」をご確認下さい。

パスワードを忘れた

注文履歴を表示するにはログインが必要です。

パスワードを忘れた

以下の内容で投稿します。よろしければ「送信する」を押して下さい。

以下の内容で送信します。よろしければ「送信する」を押して下さい。

決済が失敗する場合があります。

まれにカード発行会社の規制により、国をまたいだクレジット決済がエラーとなる場合がございます。

クレジット決済ができない場合には、カード発行会社にご連絡いただき、クレジット決済をしたい旨をお伝えいただくことで決済が可能となる場合がございます。

【ご注意ください】

本来、医薬品のクレジット決済はカード規約で禁止されています。

医薬品である旨を伝えてトラブルになったケースもあるようですので、ご連絡される際には「海外の通販サイトを利用したいので制限を解除して欲しい」という旨だけとお伝え下さい。

請求金額が異なる場合があります。

VISA/MASTER/AMEXのカードは元(げん)決済です。

昨今は外貨の変動幅が大きく、元から円へのエクスチェンジ時に為替差益が発生しており、1~2%前後の手数料が掛かっております。

購入金額以外に、この為替差益がお客様の負担となりクレジット会社から請求される可能性がございます。

ご負担頂いた3%分を当サイトでは、次回購入時に利用頂けるポイントとして付与しております。

こちらをご理解の上で、クレジット決済をお願い致します。

※当サイトでは、銀行振込みをオススメしております。